정부가 3일 '수퍼추경'을 편성하기로 했다.이를 위해 24조 원에 이르는 적자국채를 찍어내기로 했다고 한다. 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 경기침체라는 위기를 극복하기 위해서라고 한다지만 여러 가지 측면에서 걱정이 앞선다.

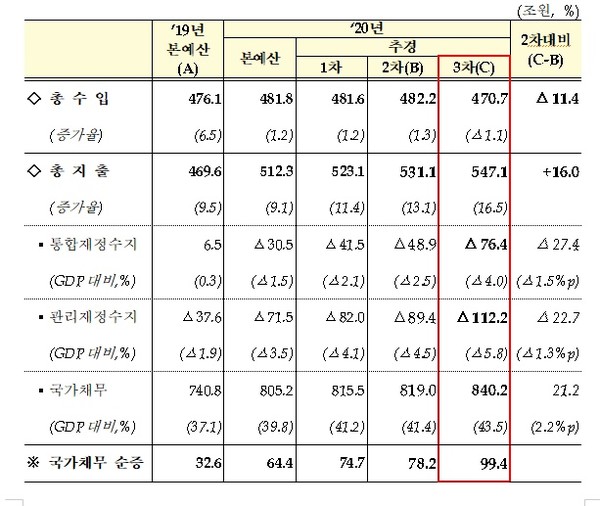

이번 3차 추경은 규모(35조3000억 원), 세입경정(11조4000억 원), 적자국채 발행(23조8000억 원), 지출구조조정(10조1000억 원) 모두 역대 최대라는 기록을 세웠다.

게다가 정부가 한 해에 3차례나 추경을 편성하는 것도 48년 만이다.

국내총생산(GDP) 대비 관리재정수지 적자비율 5.8%, GDP 대비 국가채무비율 43.5% 역시 역대 최고다.

3차 추경은 글로벌 금융위기 당시의 2009년 추경 28조4000억 원보다도 훨씬 많다. 2013년 일자리 추경 17조4000억 원, 외환위기 때인 1998년 2차 추경 15조3000억 원, 2015년 메르스 추경 11조6000억 원 등을 훌쩍 뛰어넘는다.

3차 추경은 문자그대로 '수퍼추경'이라고 할 수 있다. 1차 11조7000억 원과 2차 12조2000억 원을 합친 것보다도 더 크다. 1∼3차 모두 합치면 무려 60조 원 수준이다.

정부는 지출구조조정을 통해 9조2000억 원을 마련하고 24조 원을 적자국채 발행으로 충당하기로 했다.

이번 '수퍼추경'은 그만큼 우리경제가 다급하다는 방증이다. 코로나19로 전 세계 경제가 마비됨에 따라 주요국들도 중앙은행이 양적완화를 하거나 재정을 투입해 경제살리기에 나서고 있다.

재정 건전성과 국가채무가 눈덩이처럼 불어날 것이라는 걱정하는 목소리도 있다. 정부나 정치권은 지금은 한가롭게 재정건전성을 따질 시기가 아니라고 반박한다. 재정을 투입해 경제를 살리는 게 더 우선이라고 면박을 준다.

홍남기 부총리 겸 기재부 장관은 "경제위기 상황에서 최후의 보루인 국가 재정이 역할을 하지 않을 수 없었다"고 하소연한다. 추경을 위해 불가피했다고 한다. 그는 "국가채무비율이 올라가더라도 재정이 역할을 해서 단기간에 성장을 견인하고 건전 재정을 회복할 수 있다면 충분히 감내해야 하지 않나 생각한다"고 말했다.

일리있는 주장이라고 본다.

그럼에도 잊지 말아야 할 것이 있다는 점을 지적하고 싶다. 적자국채는 반드시 갚아야 하는 빚이라는 사실이다. 국가채무가 늘어나면 국가신용도가 떨어질 수도 있다. 국가신용도가 낮아지면 기업이나 정부가 해외에서 돈을 빌릴 때 이자를 더 물어야 한다는 점을 잊고 있는 것 같아 안타깝다.

이미 재정건전성에는 발깐불이 켜졌다. 재정 적자 증가 속도도 빠른데도 정부는 애써 외면하고 있는 것 같다. 통합재정수지에서 4대 보장성 기금을 제외해 정부의 실제 재정 상태를 나타내는 관리재정수지는 2019년도 본예산 기준 37조6000억 원 적자에서 올해 본예산과 1~3차 추경을 거쳐 112조2000억 원 적자로 적자폭이 74조6000억 원이나 불어난다.

이에 따라 GDP 대비 관리재정수지 적자비율은 1.9%에서 5.8%로 높아진다. 이 적자비율은 외환위기 후폭풍이 거센 1998년의 4.7%를 훌쩍 넘어선다. 적자비율이 3%를 넘어선 적은 1998년과 1999년의 3.5%, 글로벌 금융위기 당시인 2009년의 3.6% 등 세 차례뿐이다.

국가채무도 급증하고 있다. 증가해도 그 속도가 지나치게 빠르다는 게 더 큰 걱정거리다. 지난해 본예산 기준 740조8000억 원이었던 국가채무는 840조2000억 원으로 100조 원 가까이 늘어난다. 국가채무 순증 규모(99조4000억 원)가 2019년 본예산 상 순증 규모(32조6000억 원)의 3배나 된다. GDP 대비 국가채무 비율은 37.1%에서 43.5%로 올라간다. 올해 본예산 기준 39.8%에서 1∼2차 추경을 거치며 41.4%로 올라선 데 이어 3차 추경으로 2.2%포인트 또 올라간다.

이로써 재정 당국이 그동안 심리적 마지노선으로 지켜온 국가채무비율 40%, 관리재정수지 적자비율 3.0%는 가볍게 허물어졌다. 재정을 담당하는 기획재정부에서 평생을 보낸 홍 부총리는 먼산 불보듯 한다.

코로나19발 경기침체를 막기 위해 재정을 풀어야 할 시기라는 데 반론을 제기할 사람은 아마 없을 것이다. 추가재정 정책이 필요한 상황인 만큼 추경 편성은 불가피했다는 데 다들 공감할 것이다.

국가채무비율 40%라는 절대 수치에 집착할 필요도 없을 것이다.

그렇다 해서 속도가 빨라지게 놔둬도 된다는 이야기는 아니다. 코로나 대응 환경을 감안해도 국가채무 증가 속도가 지나치게 빠르다. 국가채무가 늘어나는 속도를 어떻게 관리할지 대책이 있는지 묻고 싶다.

재정건전성 확보를 위해 국가부채나 재정수지 등의 한도를 법으로 정해 강제하는 정준칙을 마련할 필요가 있다.

적자 국채를 발행하면 민간에 있는 자금을 정부가 싸게 끌어다 써 민간의 투자를 막는 꼴이 된다는 것을 잊어서는 안 된다. 무엇보다 돈을 써야 할 곳이 많으니 증세가 필요하다고 솔직히 고백하는 게 옳다. 후대에 빚을 물려주기보다는 현세대가 현재의 경제상황 극복을 위해 세금으로써 책임을 지는 게 더욱더 타당하다.

돈으로 산 표심은 돈의 약발이 떨어지면 언데든지 바뀔 수 있다는 점을 정부와 정치권은 잊어서는 안 된다.

박준환 기자 naulboo@gmail.com